「表紙」2025年05月01日[No.2085]号

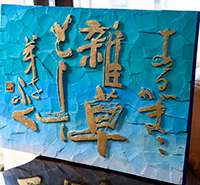

書と彫りが織りなす新たな表現

沖縄 萬座の会

「書く・刻る・彩る」書アートの世界

のみなどの工具を使い、文字を浮き上がらせたり彫ったりして色付けする「刻字」。日本発祥の刻字は半世紀以上の歴史があり、海外にも愛好家がいるほど広く知られているが、沖縄に入ってきたのはここ数年だという。そんな刻字に魅せられ、県内で活動を始めた「沖縄 萬座(まんざ)の会」。代表の赤田綾子さんに、刻字の魅力とこれまでの歩みを語ってもらった。

刻字とは、紙にしたためた文字を薄紙に写し、木の板に貼り付けた後のみなどで彫り、彩色や金箔で仕上げるアート表現だ。比較的新しい技法で、沖縄での認知度はまだ高くない。

「見た瞬間、これだ! と思ったんです。文字を書くだけじゃない、言葉を”立ち上げる“ような感覚でした」と語るのは「萬座の会」代表の赤田綾子さん。長年書道を教えてきたが、何か新しい表現を探していた折、偶然書店で見つけた刻字作品集がすべての始まりだった。

刻字の迫力ある表現に強く引かれ、すぐに東京の事務局に連絡をとった赤田さんは、後の師となる刻字家・三宅梵(ぼん)さんと出会う。同年、梵さんの指導の下、県内初の展示会を開催。タイトルは運命を変えた本の題名から「刻字展『自書自刻』」とした。以後、仲間を募りながら着実に活動の輪を広げていった。

自分らしさを尊重

萬座の会は月1回の定例会での制作・研究のほか、各自が制作に取り組みながら、作品展への出展や技術の向上に努めている。彫りの技法は、文字を浮き出すように彫る「陽刻」と、沈めるように彫る「陰刻」の2種類があり、作風に応じて使い分けられる。金箔やアクリル絵具などの素材を使うことで、作品に多様な表情を与えることができるのも大きな魅力だ。

活動において大切にしているのは「個々の表現を尊重しながら、互いに学び合う姿勢」と赤田さんは語るように、刻字の手順を教えることはあるものの、特に指導はしていない。

会のメンバーには、書道の経験者もいれば、美術や工芸に関心のある初心者もおり、それぞれの感性を生かした作品づくりが行われている。

「正解がないから面白いんです。文字の形も、色の選び方も、全部自分で決めていい。だからこそ、自分の”らしさ“が自然と出てくる」と話すのは、活動歴2年になる女性メンバー。作品をアクセサリーにアレンジするなど、新しい試みにも意欲的だ。型にはまらず、自分なりの表現を追求できる自由さが、創作の楽しさをより深いものにしている。

刻字を多くの人に

「沖縄では刻字はまだまだ新しい文化。だからこそ、まずはこの表現を知ってもらい、触れてもらうことが何より大切」と語る赤田さん。

昨年韓国で開催された刻字国際展では、赤田さんを含む3人が入賞、今年1月に行われた日本刻字展ではメンバーが毎日賞と特別賞を受賞し、地道ながらも確実に歩みを進めている。これからも県内外での展示やワークショップを通じて刻字の魅力を伝えていく考えだ。

「今は南部のみですが、いずれ中部や北部にも刻字人口を増やしたい。人の数だけ個性がありますから、それだけ可能性が広がります」

刻字という伝統的な技法が、沖縄の文化の中で新たな息吹を吹き込まれ、未来へとつながっていくことに期待する。

(元澤 一樹)

沖縄 萬座の会

沖縄県那覇市泉崎2-103-20 201

☎090-1513-7702(赤田)

https://peraichi.com/landing_pages/view/mannzanokai/

写真・村山 望

年

年

日

日